欧意交易所,欧意,欧意交易平台,欧意注册,欧意靠谱吗,欧意APP下载,欧易交易所官网,欧易下载,欧易下载链接,欧易apk下载,欧易网页版,欧易交易所,欧易下载,欧易官网,okx官网,欧易客户端下载和东南亚的知名学者和政治家,花费两年的时间撰写了一份报告,名为“再造人类共同体”,引发广泛关注。

洛克菲勒基金会副主席肯尼斯·W·汤普森参与了报告的起草,并成为“人类共同体”思想的积极推销者。负责教育和文化事务的助理国务卿小约翰·理查德森对报告赞赏有加,他特别同意报告当中提及的三点:

其一,对于刚刚摆脱了殖民控制的发展中国家来说,(西方国家)对它们最大的贡献或许是清除所谓欧洲观念——亚洲人、非洲人和其他非西方人应当成为西方文化“消费者”的想法。西方国家能否摆脱以强对弱、以大对小、以发达对发展的观念,而是从文化平等的视角来看待他国人民?面临无数的社会、道德和宗教问题,西方世界能否学会将文化交流变成为己方更新视野的可能途径?

其二,谈到“青年人”时,人们总认为青年人是少数,是另外的问题。事实正相反。30岁以上的人才是少数。世界银行报告显示全世界的中间年龄是17岁,美国约3000万人处于18-25岁之间。如果要为再造人类共同体寻找道路,难道全世界青年人不是最重要的资源吗?难道不该鼓励青年人冲破所有阻碍、构建更多的关系网络吗?

其三,未来文化关系最重要的因素是一个不断增长的、独立而自治的私人组织网络。当前由民族国家控制的文化关系反映了这一事实,即它们是国际社会最有力量的组成部分;并不证明它们是实施文化关系最有效的机构。

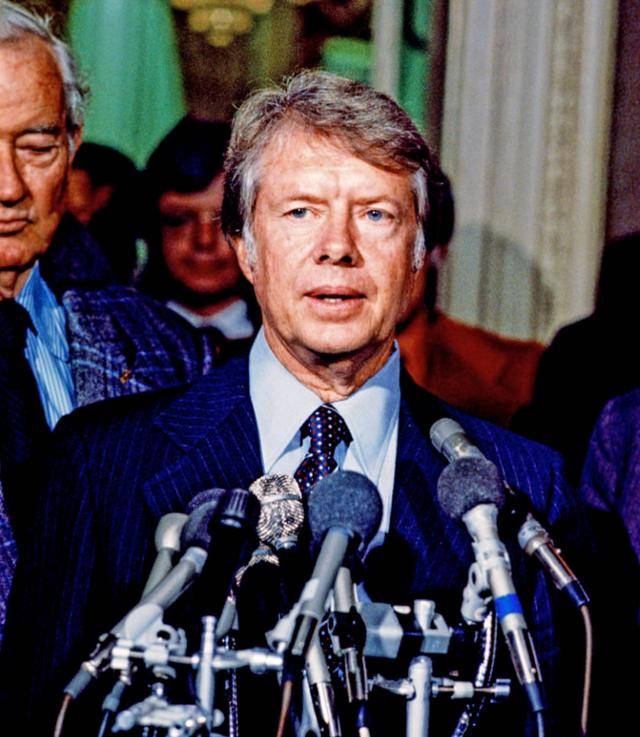

就“再造人类共同体”而言,卡特政府时期出现的一个具有历史转折意义的现象是:所谓“继承者一代”在全世界政治中发挥着越来越重要的影响力。这些40岁以下的青年人出生于二战结束之后,正在社会生活的方方面面发挥影响力。

“继承者一代”令美国决策者感到担忧,是因为他们与上一代(“北约创建者一代”)有着完全不同的历史经验、价值观和态度。

“对于战前出生的欧洲人来说,战争摧毁的欧洲和斯大林俄国的威胁塑造了他们对美国、苏联和安全环境的看法。”

“对于战前出生的欧洲人来说,战争摧毁的欧洲和斯大林俄国的威胁塑造了他们对美国、苏联和安全环境的看法。”

他们对美国的印象并非来自马歇尔计划、柏林空运或约翰·肯尼迪,而是来自越南战争和水门事件。卡特政府尤其担心大西洋(结盟)关系会遭到冲击,“青年一代欧洲人和美国人,越来越质疑维持大西洋关系的假设和价值,以及某些民主机制的有效性”。

欧洲青年经常通过越南、水门和反资本主义情绪的棱镜来看美国,在国际政治领域几乎没有有效的办法(来挽救美国形象)。突如其来的欧洲和平运动是一个有力证明。这场和平运动由欧洲青年人主导,其动力就是欧洲对美国动机和政策的深刻怀疑。

无论如何,“继承者一代”虽然并不反美,但其对美国的认同感,对美国“领导地位”的认可程度,以及对于大西洋联盟的价值认定都要低于前一个世代的欧洲青年人。

为改变欧洲青年人的观念和态度,美国国际交流署,建议卡特总统借北约峰会的契机提出一个“思想马歇尔计划”倡议,动员大西洋两岸有创造力的智识资源:

(1)为一个更有识见的跨大西洋对线)为青年一代美国人和欧洲人创造新的机会,发展起使其前辈受益的那种伙伴关系;

“继承者一代”一般特指欧洲青年人,但实际上,美国面对的代际青年问题不仅限于欧洲。

汉弗莱奖学金项目是在卡特总统的亲自推动下实施的,项目目标是“为新一代发展中世界领袖的核心群体提供教育”。

尽管面临多重紧迫难题,卡特政府用于文化和信息活动的经费却是相对下降的。与过去十年相比,美国用于学术交流的经费下降了57%。

导致学术交流经费下降的一个重要原因是美国对外援助项目指导原则的变化:从原来强调高等教育和国际展示,转变成关注“基本人类需求”。

财年美国政府向国会提交的用于国际文化和信息活动的预算为3.61亿美元。其中,用于文化交流活动的预算为7050万美元。经费缩减的负面效应是明显的。国务卿万斯和总统的国家安全事务助理

致函卡特总统,力陈经费缩减的弊端,“法国、西德、日本和英国用于此类活动的经费比例都高于美国”,此外根据美国方面的判断,苏联用于“亲共反美”宣传的费用“每年至少20亿美元”。1977年,美国仅资助了16位美国学者到巴西交流,只资助了7位美国博士生访问非洲,访问韩国的有3位,访问伊朗和

则一位没有。十年前,美国官方资助的有影响力的拉美青年人有1000人,1977年却仅有340人。卡特执政末期,美国国际交流署明显加强了对文化交流活动,特别是针对“潜在青年领袖”的交流活动的投入。1978年底,美国国际交流署开始设计“面向1980年代”的国际文化交流项目。

(1)技术先进的民主社会,以便在未来几年拥有一个巩固的“后方基地”;(2)东欧、苏联和中国;(3)“上层”欠发达国家;(4)

。(1)技术先进的民主社会,以便在未来几年拥有一个巩固的“后方基地”;(2)东欧、苏联和中国;(3)“上层”欠发达国家;(4)南非和中东;(5)需要特别关注的墨西哥

。“面向1980年代”项目规划中,特别提到的两个长期项目都与“青年领袖”有关:一是面向欠发达国家青年一代公共事务官员的汉弗莱奖学金项目;二是美国青年公共事务官员交流项目,如由美国青年政治领袖理事会负责的、专门针对苏联的项目。一是面向欠发达国家青年一代公共事务官员的汉弗莱奖学金项目;二是美国青年公共事务官员交流项目,如由美国青年政治领袖理事会负责的、专门针对苏联的项目。

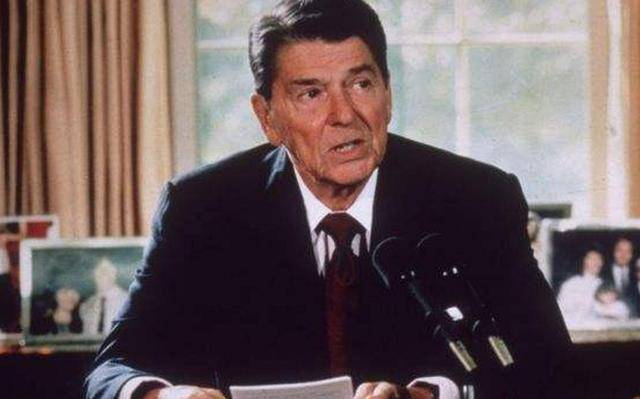

(1981-1989)里根执政时期是众所周知的保守主义时代,美苏之间的对抗再次激烈起来。就文化冷战

冷战前期相比,最大的区别可能在于:在主题上,美国政府更加强调“民主”而非“自由”,也就是说更加直接地推动他国的政权改变;在方法上,公共外交

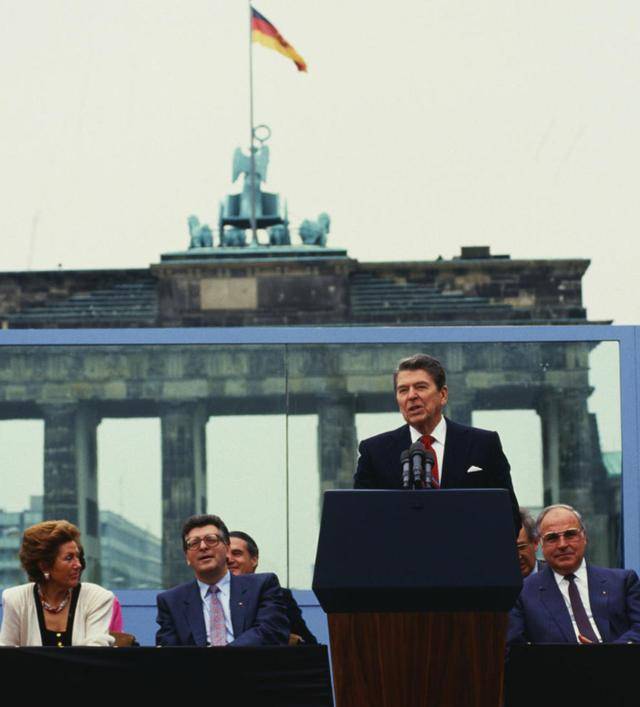

1982年6月8日,美国总统里根在伦敦发表讲话。该讲话厘定了他在公共外交领域的两大目标,“我们必须为思想而战,我们必须为民主构建基础”。为响应里根总统“促进民主”的呼吁,1982年4月,国务卿小亚历山大·黑格提出了“构建民主战略”。该战略的核心思想就是通过建立一个准官方机构,向“非民主国家”的潜在领袖提供培训,以帮助构建民主进程所需的要素:媒体、工会、政党等。并且,美国不仅要为这些潜在领袖提供培训,还要在他们回国后为其提供帮助。

冷战30余年,不仅美苏关系不断发生着变化,美欧关系也处于变动中。从尼克松时期起,美国就不断强调要巩固大西洋结盟关系,到里根时期尤为如此。

、日本、苏联与中国的政治、文化和知识分子精英;(2)苏联民众,特别是关键阶层和少数民族群体;(3)

国家和古巴,民众中的关键阶层;(6)第三世界国家民众的关键阶层。(1)西欧、日本、苏联与中国的政治、文化和知识分子精英;(2)苏联民众,特别是关键阶层和少数民族群体;(3)第三世界的政治、文化和知识分子精英;(4)西欧民众的关键阶层;(5)苏联盟国及其代理国,特别是

国家和古巴,民众中的关键阶层;(6)第三世界国家民众的关键阶层。另外,青年人目标群体总体上是高度优先的。文件中特别提及“应当关注青年人基本的政治和文化价值观”。作为整体文化和信息战略的一部分,美国“青年领袖项目”的优先顺序大致是:美国的欧日盟国、苏东国家、中国、第三世界国家。针对欧日盟国和苏联,里根先后在凡尔赛和日内瓦提出了两个倡议,奠定了这一时期美国“青年领袖项目”的基调。

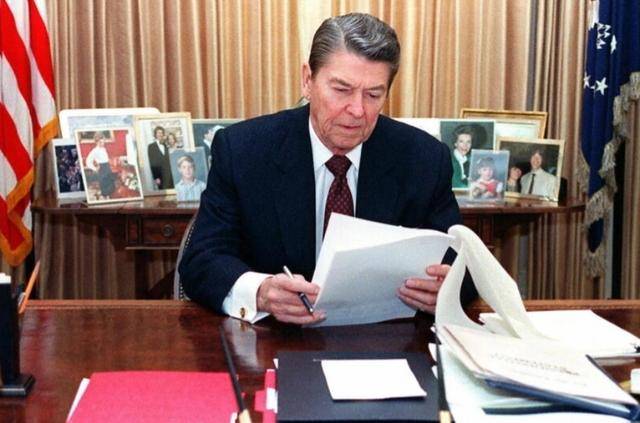

1982年春,里根在凡尔赛会议上提出“国际青年交流倡议”,宣布要通过扩大青年项目使美国与其他国家间联结起新的纽带。

总统的国际青年交流委员会组建成立后,有100位商界精英和教育界领袖参加,相当数量的私人交流组织亦参与了该倡议。在里根总统亲自发起募捐活动后,“国际青年交流倡议”短期内迅速募集到200万美元资金,并计划在未来3年内筹集到1000万美元。

到1989年,有3.4万青年人参与项目。美国政府内部评估认为,“国际青年交流倡议”成功改变了针对美国的

事实上,美国一直试图突破双方原来签订的《美苏交流总协定》向苏联提出有关接触、交流和合作的各种建议。但直到1985年日内瓦首脑峰会,里根提出的一系列加强美苏民众直接接触的倡议才被苏联接受。

(1)更加有建设性地处理由于各自社会公开和封闭特征引发的问题;(2)减少苏联人对美国和世界产生的误读;(3)促进美国人对苏联体系之现实的理解;(4)在各种领域构建私人合作的桥梁;(5)现有秩序有碍人员、信息和思想的流动,缓解由此产生的国际安全和人道主义问题。

(1)更加有建设性地处理由于各自社会公开和封闭特征引发的问题;(2)减少苏联人对美国和世界产生的误读;(3)促进美国人对苏联体系之现实的理解;(4)在各种领域构建私人合作的桥梁;(5)现有秩序有碍人员、信息和思想的流动,缓解由此产生的国际安全和人道主义问题。

(1)教育交流和学生交流:促进实质上的本科生交流活动;发起一个雄心勃勃的中学生青年交换项目;在两国大学层面教授各自国家的学术,提名知名美国和苏联教育家或公众人物,就语言如何促进理解展开研究。

(1)美苏两国在初级和高级中学教育中的教育交流和软件发展方面的合作;(2)在美国促进俄语学习和在苏联促进英语学习的措施;(3)美苏高等教育机构的相关院系进行学者年度交流,以开设特别的课程如历史、文化和经济学;(4)相互设置优秀学生奖学金

从这些项目的设置中可见里根总统本人对青年群体的重视。1988年,里根在与苏联领导人戈尔巴乔夫会谈时强调:美苏两国要相互消除偏见,就必须扩大两个社会间学术、文化和其他交流活动。

中美建交不久,美国从官方到民间,有异常浓厚的与中国建立教育和文化交流关系的兴趣。中美建交以后,双边关系主要集中在经贸往来上。就文化关系来说,美国将中国放在仅次于西欧和苏联的优先位置:

一方面,美苏“第二次冷战”时期,为了避免中国“重回苏联集团的轨道”,美国对华经贸政策比较宽松,技术援助规模较大,但与此同时,对于推动中国“制度改变”格外积极且抱有不切实际的期待;另一方面,中国实行改革开放

长久以来美国欲改造中国社会的强烈愿望,加上中国积极融入世界的对外政策,使得1979-1989年间,美国政府资助的对华学术和文化交流项目急剧增长。1984年,里根政府颁布第140号国家安全决策备忘录,集中表达对中国内部改造和融入国际社会的冀望。在谈到美国对华政策时,文件确认有三大目标:

其一,使中国继续独立于苏联轨道;其二,鼓励中国修正“集权制度”的努力,在其经济中引入激励机制和市场力量,继续扩大与主要工业化民主国家间的联系;其三,在上述两个目标实现的前提下,基于一个强大、安全和稳定的中国是亚洲与世界的和平力量,帮助中国建设现代化。

为推进该备忘录中提出的三大对华政策目标,里根政府针对中国重点实施的文化活动包括:

(1)通过发展中美领袖间的紧密联系,通过电视、广播和其他媒体与中国人民直接对话,来提升中国人对美国的理解,向中国人民直接传递美国友好的信息。

(2)扩大已有的规模较大的学生交流项目,寻求改善美国学者在中国查找研究资料的可能性,使美国学者享有中国学者在美获取资料的同等权利。

正是这些富布赖特学者帮助中国主要大学创建了美国研究中心,将美国有关历史、法律、经济、政治科学、社会学、管理、传媒、图书馆学和艺术的观念传入中国。美国新闻署规模最大的对华交流项目是国际访问项目,致力于“将中国未来领袖带到美国”。

除此之外,还有各种人员交流项目、校际合作项目和外国专家项目。1979-1987年间,约有5.6万名中国学生去美国留学;1989年仍在美国学习的中国学生有3万人。同一时期有大约1.4万名中国高访学者和研究者在美国。有数百所中国大学与美国大学建立起校际联系。1988-1989年间,有超过1000位来自美国的“外国专家”在中国教授英语。

该项目向美国以外的学校、图书馆和医疗中心提供援助,借助这些中心展示美国的思想和实践:帮助这些机构训练外国各个领域的“未来领导者”,在美国海外学校和医院项目支持下,中国多所高校建立起美国研究中心,最为知名者如“南京大学-约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心”(简称南大中美中心)。曾在南大中美中心担任美方主任的傅瑞珍博士认为,中心对于传播美国的思想和观念十分重要:

,中心能够向居住在中国的学生提供美式教育,向其展示美国民主实践、价值观和思想。这些中国学生正是中国未来在商业、政治和教育领域的领导者。美国教师们与中国学生不断开展思想交流,塑造其有关美国、世界和

图书馆服务,中心能够向居住在中国的学生提供美式教育,向其展示美国民主实践、价值观和思想。这些中国学生正是中国未来在商业、政治和教育领域的领导者。美国教师们与中国学生不断开展思想交流,塑造其有关美国、世界和中美关系的思想。与此同时,中心可以用美式学术研究来影响中国学者和学术领袖。

平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。